令和7年4月29日(火)活動報告

インターバル速歩

6時44分スタート

倉庫にて

雨が激しく降り続く中実施

東由利→本荘

□由利招魂社例大祭へ参加

10時半から11時40分

□県民の声を聴く活動

例大祭終了後

シルバー人材センター役員の方から

○シルバー人材センターからの派遣労働を増やしてほしい。

・シルバー人材センター請負による労働だと月に働ける時間制限ある。

・年金だけでは生活苦しい。

・働けるうちは会社への派遣労働という形で働ける場を増やしたい。由利本荘市、県内でも少ない。

本荘→秋田元気ムラ、三ツ方森

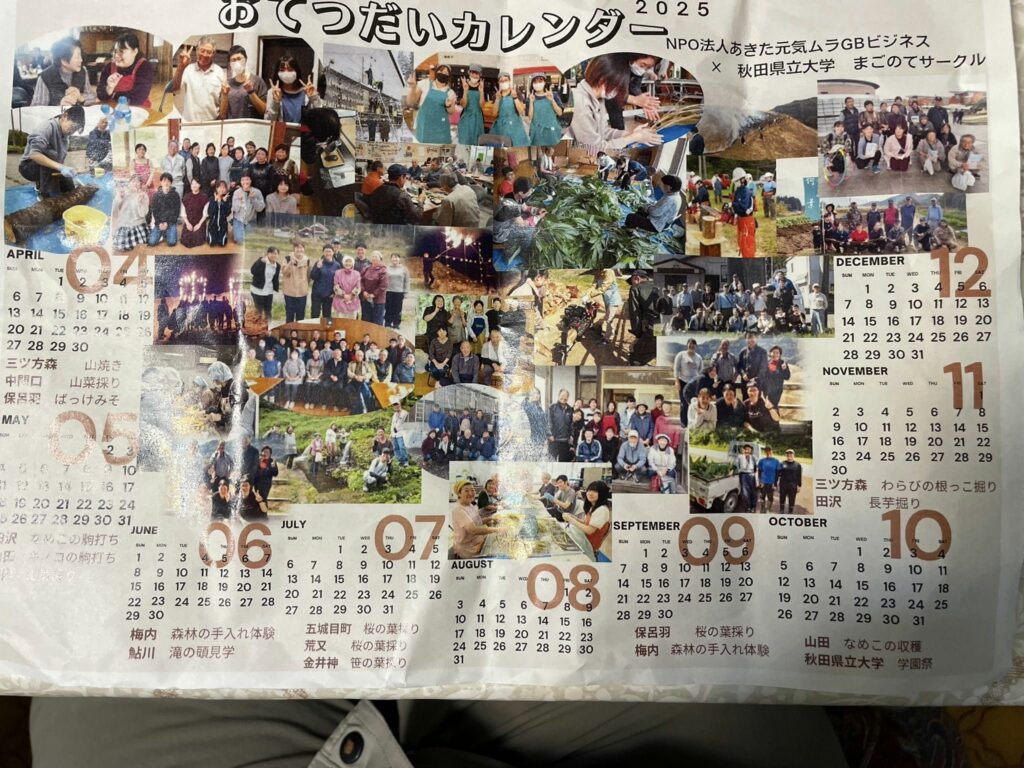

□山焼き中止につき交流会開催

10時半から14時

(途中から参加)

なんと40名も参加。びっくりし、感動しました。

○参加者

・三ツ方森町内の方々

・三ツ方森猪股ご夫妻ご子息、奥様

・横手市大森町保呂羽地区の方々

・鳥海山飛島ジオパークガイドの会の方々

・秋田元気ムラOB

・かつて一緒に元気ムラをまわってくれた学生団体、今はそれがなりわいになった合同スタジオVKの社長さん

・茅職人の方

・秋田県地域づくり推進課

○三ツ方森と秋田元気ムラ経緯

平成19年から20年

参院選で自民党が大敗した。民主党が大躍進した。

その原因は様々な論点あるが、過疎対策において過疎が進んだ地域への対策は集落移転だろう的な安易な考えが国民の反発を招いた。

そうした中で、限界集落論が大きな政策テーマとしてあげられた。秋田県議会でも議論になった。

当時の寺田知事は、産業振興だけでなく福祉政策、社会学的な政策も加味したトータルな政策が必要。よってこれまでの農村政策ではない総合的な政策をする部署を設置し秋田県独自の政策を進める必要ありとした。

概ね2年の時限的な組織である「チーム21」として総合政策課活力ある農村集落づくり推進チームを設置

チームリーダー(本庁課長級)1名、班長、班員4名のチーム

わたくしは当時、総合政策課政策監として地方創生、ふるさと納税、秋田発子ども双方向交流を担当していたが、秋田県庁でチームリーダー募集が行われたことから、東由利に生まれ住む県職員として、自分が手を上げるべきと判断し、理由書を作成し応募、決定

平成21年

寺田知事は任期終了。活力ある農村集落づくり推進チームの政策目標は「小規模高齢化集落の維持活性化」とされたが、目標達成のための方法、手段はあらかじめ示された独自政策はゼロだった。農山村振興課から引き継いだものはあったが。佐竹新知事の6月の肉付け補正予算に委ねられた。

○チームは何をすべきか

まず、集落訪問は開始。同時にわたくしは新聞広島県と島根県の境界部島根県邑南町(おおなんちょう)で集落のトータルな支援を行うNPO法人ひろしまねの記事を読んだ。

是非参考にしたいと視察依頼を行い、了解を得て、チームの班長を視察派遣した。

「ひろしまね」の代表安藤周治さんは高齢化集落の維持活性化政策はいきなり、どこかのコンサルやNPOにまかせるのではなく、あなたがた秋田県民でもある県職員みずからが集落を訪問し縦割りでないすべての事項について悉皆的に聞き取り調査を行いその分析から政策を設計すべきだとのアドバイスをいただいた。

まさに、そこからはじめよう!

悉皆調査=全県集落点検を内容とする元気ムラプロジェクト事業を6月補正に上げ、認められた。

○質問内容を職員が手作り

生活、移動販売、普段買い物する場所は、医療福祉、交通、家族、地域内交流、なりわい、耕作放棄地になった理由は何か、除雪主体、地域の宝、課題、地縁血縁なき人の移住を受け入れるか、集落を活性化するための活動があるとしたら参加しますか、他集落や企業大学などの方々が交流希望あったら受け入れますか、あなたの集落を好きですか、あなたの集落は10年後どうなっていますかなどなど

○市町村との共同組織設置

秋田県小規模高齢化集落対策推進協議会

座長にチームリーダー

○大学と連携

秋田県立大学 荒樋先生

国際教養大学 熊谷先生

秋田大学 石沢先生

○調査は委託でなく県職員、市町村職員、上記大学生で戸別訪問にて実施

全県52集落1000戸を平成21年8月から平成22年2月までかけて聴き取り対話方式により実施

○調査結果に驚き

・限界集落をなんとかしてください!

という回答はなかった。

例えば、

教養大の学生と北秋田市のある集落へ行ったときのこと。調査時にこのような住民のお声を聞いた。→町場の人は、「限界集落に住んで大変ですね。」と言う。ここはとてもいいところなのになぜそんなことを言うのか。そして自分たちの集落にはレッキとした名前があるのに、その上に「限界」なんてつけないでほしい。と強く言われた。

・集落全体の全体調査結果は

→8割がこの集落が好き

→7割が集落を活性化するための取り組みに参加する機会あれば参加したい

→7割が地縁血縁なくとも住みたいという人あれば受け入れる

→7割が他地域や企業等との交流に前向き

→集落の宝は山菜、人物など極めて多様な宝があった

一方で、ほとんどの方々がこのまま何もしないでいれば、集落は10年後半減、又は消滅するのではないか

つまり、集落への強い愛着と不作為の将来への危機感

○三ツ方森の調査結果は?

調査した52集落のうち、最も集落への肯定感が高かった。

平成22年から25年

○この結果を生かしてどんな政策を行なったか

①秋田元気ムラワークショップ

悉皆調査の結果、8割が自分の集落に愛着を感じている。7割が集落を活性化する取り組みに参加したいと回答していることから、

↓

個々の住民の内に潜在する愛着をベースに、危機感をバネにして、意思を顕在化→共有化→課題解決目標設定共有→将来像へ→住民協調行動で力発揮

→将来像実現のための場づくり=元気ムラワークショップを実施することにした。

これも委託ではなく県職員が市町村職員と手作りで行う。ファシリテイトも原則県職員が実施。

②秋田元気ムラ応援団

悉皆調査の結果、交流やビジネスパートナーとなりうる他地域の集落や企業等の募集・登録制度を創設

・アルビオン

・京都菓子卸ヤマグチ

・学生団体ATMU など

③秋田元気ムラ大交流会

・平成21年度チームスタート時は、秋田元気ムラフォーラムを実施したが、有名人が基調講演、一部集落が壇上に上がりパネルディスカッションをやった。県内の北から南までの集落は集められ、話をきくだけ。疲れるだけ。

→悉皆調査の結果を生かし全ての集落が主人公性を有し、調査で示したそれぞれの宝を持ち寄り出会い、交流し、場合によっては「双方向交流」や「ビジネス連携」につなげる場として、秋田元気ムラ大交流会を開催することにした。

職員からはそんなのは聞いたことないと大ブーイングだった。

○三ツ方森でのワークショップの結果

平成22年にお隣の大台集落と合同で実施

そのワークショップの場で、わらびの根からつくる根花餅が美味しかった、また食べてみたいとおばあちゃんのお話がきっかけとなり、秋に根を掘り起こし、根花餅を作ってみた。

○アルビオンを藤里町にマッチング

高級化粧品メーカーのアルビオン社(銀座に本社)の研究員の方がチームを訪れ、白神産地の麓の空き施設を研究所として活用したい。とマッチングの依頼。

チームと役場を訪れ、案内で現地を見て回る。かわいらしくて綺麗な米田保育園の建物に一目惚れ。

廃園となった同建物を研究所として活用することにして、米田地区の方々と同社社員の方々との交流(米田奉納相撲などに参加)がスタート

秋田元気ムラ応援団の仕組みと位置づける。

その結果アルビオン社は藤里町の集落だけではなく、秋田県全体を応援する姿勢を示す。

・三ツ方森を銀座ミツバチプロジェクトに紹介

・西目高生徒を研究員として採用

・秋田県へ企業版ふるさと納税など

平成23年から25年

○元気ムラ活動の相互作用で可能性拡大

アルビオン社の紹介で銀座のビルの屋上で養蜂を行っていた銀座ミツバチプロジェクトの方々が主催する物産展「銀座ファームエイド」に三ツ方森の根花餅を出店

銀座の方々から高い評価

↓

もしかしたら、根花餅復活が活性化イベントとして終わらず、収入源になる商品となるのではないかと気づく

○元気ムラチーム職員の京都への根花餅セールス活動

・菓子文化を有する京都の会社に電話で飛び込み営業を実施

→京都菓子卸ヤマグチさんが興味示す

→職員を派遣

→秋田県来訪、副知事へ面会

→秋田元気ムラ応援団に登録

→三ツ方森を同社社長等ご来訪

→京都菓子業界に通用するわらび粉の精製法を伝授

猪股夫妻による省力化の取り組みなどの結果、三ツ方森のわらび粉がビジネスとして確立

↓

ヤマグチと定期的な取引が始まったほか、ヤマグチの社長さんの紹介で食用の桜の葉ビジネスの社長さんをご紹介していただき、現在、わらび粉以外のビジネスとして展開

なお、秋田元気ムラGBビジネスが生まれた経緯(わらび粉以外)は別途記載します。

平成26年から令和7年は後任の方々か引き継ぎ、現在に至る。

○昨日の三ツ方森山焼き等元気ムラ交流会の成果

①三ツ方森猪股さんご子息お二人が事業承継宣言

②学生の元気ムラ活動への参加が秋田県への定着につながっていることを実証

秋田元気ムラ応援団として一緒に活動していた学生団体ATMUのメンバーの一人が活動していたころをビジネスてして行いたいと、就職していたテレビ会社をやめ、集落の宝をビジネスとしていかす起業をスタート。集落支援をさらに行いたいと表明

③ジオパークガイドの会との連携がスタート

地質、歴史、文化を宝として有する元気ムラ集落を高い多様な知見、秋田県への熱い情熱を有する方々が元気ムラ活動の可能性をさらに広げてくださることに!嬉しい!

秋田元気ムラ始まって15年、昨日は画期的な一日でした。